Num estado de saúde deplorável, aniquilados por doenças, uma miséria profunda e trabalhando como escravos para fazendeiros, povos indígenas inteiros estiveram próximos de desaparecer no final dos anos 60 e início da década de 70.

Isso é o que revelam informes confidenciais preparados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e que estiveram guardados por quase meio século de forma sigilosa em Genebra. Alguns povos passaram a praticar abortos diante da constatação de famílias de que não teriam como garantir a sobrevivência da nova geração.

A entidade, depois de uma intensa negociação com o governo militar brasileiro, foi a primeira organização internacional a sair ao resgate dos índios da Amazônia, num momento que jornais e especialistas estrangeiros apontavam para um “genocídio” na floresta brasileira.

A reportagem teve acesso a centenas de páginas de documentos dos arquivos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que, de forma inédita, apresentam detalhes do regime militar brasileiro entre 1965 e 1975. Os arquivos estavam fechados até este ano.

O que os documentos revelam é, acima de tudo, a miséria de um grupo cada vez mais pressionado por interesses econômicos e sem contar com a assistência da Funai, considerada pelo CICV como “incapaz” de lidar com a crise.

Os alertas para a entidade começaram a chegar na primeira metade ainda dos anos 60, com especialistas europeus denunciando a crise. Os capítulos nacionais da Cruz Vermelha na Alemanha e nos países nórdicos também pressionaram e indicaram que estavam dispostos a financiar uma ação na Amazônia. Mas o CICV levaria anos para agir. Primeiro, por alegar que jamais tomaram uma iniciativa similar. Quando optou por se lançar na operação, já em 1969, teve então de superar a resistência do governo brasileiro.

Na época, o então ministro do Interior, José Costa Cavalcanti, aceitou a missão, com o compromisso de que fosse puramente humanitária e que resultasse em uma ajuda real. Ele, porém, negava qualquer ato deliberado das autoridades em promover um massacre, tese divulgada naquele momento pela Europa.

Foi finalmente em 1970 que uma missão foi enviada ao Brasil, liderada pelos delegados Bo Akerren, Sjouke Bakker e Rolf Habersang. Em pouco mais de três meses, eles visitaram 20 povos e 30 vilarejos, tendo acesso ao que acreditam ser um terço da população indígena da Amazônia Legal naquele momento, avaliada em cerca de 70 mil.

Os delegados, em suas conclusões, disseram claramente que “não entrariam na questão se há ou não um genocídio”. Mas foram taxativos: se nada for feito de forma rápida, “não haverá mais o problema indígena para resolver”.

Para chegar a essa constatação, o grupo percorreu uma trajetória que se confundia com o percurso do abandono de populações inteiras pelas autoridades.

No dia 17 de maio de 1970, o diário da viagem dos delegados conta como na aldeia Santa Isabel, com 250 índios Carajás, a malária tracoma e gastroenterite dominavam o local. Mas o destaque foi o “baixo padrão de higiene, agravado pela presença de muitos cachorros que poderiam ser fonte de tuberculose”. No dia seguinte, a duas horas dali em barco, uma outra aldeia foi descrita como tendo um “padrão muito baixo de higiene, pessoas e local sujos” e uma epidemia de influenza, pneumonia combinada com malária e tuberculose. “Essa aldeia Carajás deu a impressão de estar totalmente negligenciada e apática”.

No dia 27, a visita a uma aldeia Kanayurá encontrou uma população “muito pobre”, com a presença de bronquite, casas “muito dilapidadas” e mulheres e crianças “magras e fracas”.

Alguns dias depois, entre os Bororo no Mato Grosso, a delegação deparou com uma situação de “ extrema pobreza”, anemia severa e com 15% da população sofrendo com tuberculose. “A tribo está rapidamente em declínio em números por conta das doenças, alimentação inadequada e completa ausência de ajuda médica”, alertou. “A falta de ajuda vai logo levar à extinção dos Bororos”, indicou a delegação.

No dia 1 de junho, numa visita a um ambulatória da Funai nas proximidades de Cuiabá, a delegação foi informada que o estado do Maro Grosso tinha apenas 50 camas para tratar tuberculose e com longas filas de espera. “As chances dos índios serem internados eram praticamente zero”, constatou.

Abortos frequentes

Uma visita ao Seringal do Faustino, 60 km de Vilhena na direção de Porto Velho, também deu a dimensão da crise no dia 5 de junho de 1970. Numa aldeia Nambiquara, entre doenças e desnutrição, os índios apenas comiam “ocasionalmente algum arroz de um fazendeiro que queria que eles trabalhassem”.

“Todos são obrigados a trabalhar para o fazendeiro, uma espécie de chefe local que os mantinha mais ou menos em um estado de completa dependência, dando algum arroz de tempos em tempos e ocasionalmente alguma roupa”, disse. “As mulheres não querem engravidar, pois temem perder os filhos diante do trabalho duro que tem de fazer e do temor de não poder cuidar”, apontou. O resultado eram abortos frequentes e, portanto, um estagnação na população da aldeia.

Os índios Nambiquara pelas lentes do antropólogo Lévi-Strauss

O risco de extinção ainda foi apontado na aldeia de Capitão Pedro, 50 quilômetros de Vilhena na direção de Cuiabá. Segundo o informe, um grupo de Nambiquaras estava em uma “situação verdadeiramente desesperadora e se ajuda não for dada, a aldeia provavelmente desaparecerá completamente”. Não distante dali, a delegação constatou que sete pessoas de um grupo de cem índios tinham morrido de sarampo em três semanas. Outros 20 estavam doentes. Em Feijoal, duas horas de barco de Belém, os Ticuna estavam em uma situação “realmente miserável”.

No posto da Funai de Mãe Maria, uma hora de Marabá, um outro grupo de 46 índios tinha apenas farinha para comer. “Esses índios estavam no estado mais deplorável que encontramos em termos de saúde”, disse o informe. “Homens e mulheres estavam muito doentes”, contou, apontando que eles haviam sido transferidos de suas terras diante da construção da rodovia Belém-Brasília.

Em agosto, um grupo Kayapó Xikrin, uma hora de Marabá, constatou que, alguns anos antes, uma epidemia de pólio matou um terço da aldeia, com cerca de 50 vítimas.

Risco do contato

Diante das constatações e das visitas, os delegados do CICV chegaram à conclusão de que os povos mais isolados são aqueles que estavam em melhor situação em termos de saúde. “Índios isolados em seus habitats podem ser considerados como estando melhor adaptados e em equilíbrio com o meio ambiente”, indicou a missão.

Teria sido o contato com a “civilização”, na maioria dos casos, que teria levado grupos inteiros a viver uma situação de risco. Como recomendação, o CICV sugere que os novos contatos fossem feitos de forma “cuidadosa”. “Eles (índios) são tirados do equilíbrio em contato com outras civilizações, como a nossa”, explicaram. Esse contato poderia levar a “novas infecções, novos hábitos de alimentação, estrutura social, novos sistemas de valores”.

“Quanto mais rápido e sem controle (ocorrer) o contato, maior o risco de os índios sucumbirem, não apenas como membros de uma entidade tribal, mas também como seres humanos”, constatou. Nos meses que se seguiram à missão, a entidade montou um amplo plano de entrega de remédios e alimentos na região, num esforço para evitar que a população indígena fosse dizimada.

Mas ela também constatou que não havia dúvidas de que, nos anos seguintes, a sociedade brasileira iria “forçar seu caminho a novas áreas e esses índios vão estar ainda mais pressionados”. Quanto à FUNAI, seus recursos seriam “insuficientes” para lidar com a crise.

Uma avaliação que, 46 anos depois, provaria certeira ao ponto de uma recente relatora da ONU para o direito dos povos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, adotar o mesmo tom em relação à pressão que grandes obras de infraestrutura podem gerar na demarcação de terras. “Informações apontam para uma regressão preocupante na proteção dos índios”, afirmou. Ela ainda completou sua avaliação com uma constatação: “o País tem uma dívida histórica com os povos indígenas, que sofreram a marginalização desde a formação do Estado”.

Dívida essa que continua sem ser quitada.

Fonte: http://apublica.org/2016/10/documentos-da-cruz-vermelha-revelam-massacre-de-indigenas-na-ditadura/

A Plataforma de Cartografia dos Ataques Contra Indígena (CACI) é um recente levantamento de ataques contra povos indígenas no território dominado pelo Estado Brasileiro. Foi ao ar em junho de 2016 e mapeia parte da violência civilizatória contra povos tradicionais entre os anos de 1985 e 2015.

A Plataforma de Cartografia dos Ataques Contra Indígena (CACI) é um recente levantamento de ataques contra povos indígenas no território dominado pelo Estado Brasileiro. Foi ao ar em junho de 2016 e mapeia parte da violência civilizatória contra povos tradicionais entre os anos de 1985 e 2015.

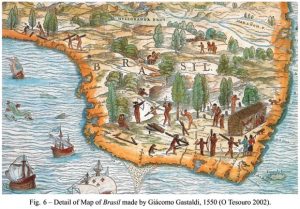

“Nacionalidades” estão relacionadas a práticas de saque e destruição que enriqueceram as elites européias coloniais. Esta é a origem pouco lembrada dos termos “argentino” e “brasileiro”.

“Nacionalidades” estão relacionadas a práticas de saque e destruição que enriqueceram as elites européias coloniais. Esta é a origem pouco lembrada dos termos “argentino” e “brasileiro”. Não foram poucos os nacionalistas, defensores das identidades nacionais, que ambicionaram a substituição das identidades indígenas por identidades nacionais. Por vezes essa substituição foi camuflada com discursos de apologia a mestiçagem para convencer indígenas e negros a colaborarem com políticas de branqueamento.

Não foram poucos os nacionalistas, defensores das identidades nacionais, que ambicionaram a substituição das identidades indígenas por identidades nacionais. Por vezes essa substituição foi camuflada com discursos de apologia a mestiçagem para convencer indígenas e negros a colaborarem com políticas de branqueamento.