Ditadura criou campos de concentração indígenas

Índios foram submetidos a trabalhos forçados e torturas. Reparação de crimes cometidos nas aldeias ainda é pouco debatida.

De 1969 até meados da década de 1970, a Fundação Nacional do Índio (Funai) manteve silenciosamente em Minas Gerais dois centros para a detenção de índios considerados “infratores”. Para lá foram levados mais de cem indivíduos de dezenas de etnias, oriundos de ao menos 11 estados das cinco regiões do país. O Reformatório Krenak, em Resplendor (MG), e a Fazenda Guarani, em Carmésia (MG), eram geridos e vigiados por policiais militares sobre os quais recaem diversas denúncias de torturas, trabalho escravo, desaparecimentos e intensa repressão cultural. Os presos incluíam até mesmo indivíduos que lutavam contra a invasão de áreas hoje oficialmente reconhecidas como território indígena.

Muito pouco se divulgou sobre o que de fato acontecia nesses campos de concentração étnicos. Se a reparação dos crimes cometidos pela ditadura nas cidades brasileiras ainda engatinha, nas aldeias situação é ainda pior. Até hoje, nenhum índio ou comunidade indígena foi indenizado pelos crimes de direitos humanos ocorridos nesses locais. Nunca houve qualquer manifestação formal do Estado brasileiro reconhecendo a existência de tais crimes.

Fonte: Brasil Reporter

Ditadura criou campos de concentração indígenas

Índios foram submetidos a trabalhos forçados e torturas. Reparação de crimes cometidos nas aldeias ainda é pouco debatida.

De 1969 até meados da década de 1970, a Fundação Nacional do Índio (Funai) manteve silenciosamente em Minas Gerais dois centros para a detenção de índios considerados “infratores”. Para lá foram levados mais de cem indivíduos de dezenas de etnias, oriundos de ao menos 11 estados das cinco regiões do país. O Reformatório Krenak, em Resplendor (MG), e a Fazenda Guarani, em Carmésia (MG), eram geridos e vigiados por policiais militares sobre os quais recaem diversas denúncias de torturas, trabalho escravo, desaparecimentos e intensa repressão cultural. Os presos incluíam até mesmo indivíduos que lutavam contra a invasão de áreas hoje oficialmente reconhecidas como território indígena.

Muito pouco se divulgou sobre o que de fato acontecia nesses campos de concentração étnicos. Se a reparação dos crimes cometidos pela ditadura nas cidades brasileiras ainda engatinha, nas aldeias situação é ainda pior. Até hoje, nenhum índio ou comunidade indígena foi indenizado pelos crimes de direitos humanos ocorridos nesses locais. Nunca houve qualquer manifestação formal do Estado brasileiro reconhecendo a existência de tais crimes.

Fonte: Brasil Reporter

Ditadura criou cadeias para índios com trabalhos forçados e torturas

por Andre Campos | 24 de junho de 2013

Acusações de vadiagem, consumo de álcool e pederastia jogaram índios em prisões durante o regime militar; para pesquisadores, sociedade deve reconhecê-los como presos políticos

Durante os anos de chumbo, após o golpe de 1964, a Fundação Nacional do Índio (Funai) manteve silenciosamente em Minas Gerais dois centros para a detenção de índios considerados “infratores”. Para lá foram levados mais de cem indivíduos de dezenas de etnias, oriundos de ao menos 11 estados das cinco regiões do país. O Reformatório Krenak, em Resplendor (MG), e a Fazenda Guarani, em Carmésia (MG), eram geridos e vigiados por policiais militares. Sobre eles recaem diversas denúncias de violações de direitos humanos.

Os “campos de concentração” étnicos em Minas Gerais representaram uma radicalização de práticas repressivas que já existiam na época do antigo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) – órgão federal, criado em 1910, substituído pela Funai em 1967. Em diversas aldeias, os servidores do SPI, muitos deles de origem militar, implantaram castigos cruéis e cadeias desumanas para prender índios.

Os anos desde o fim da ditadura pouco contribuíram para tirar da obscuridade a existência dos presídios indígenas. Um silêncio que incomoda novas lideranças como Douglas Krenak, 30 anos, ex-coordenador do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais (Copimg). “Em 2009, recebi um convite para participar das comemorações, em Belo Horizonte (MG), dos 30 anos da Anistia no Brasil. Havia toda uma discussão sobre a indenização dos que sofreram com a ditadura, mas a questão indígena não foi nem sequer lembrada”, reclama.

Douglas é mais um entre os que têm histórias familiares de violência física e cultural sofridas nesse período. “Meu avô foi preso no reformatório Krenak”, conta. “Chegou a ser arrastado com o cavalo de um militar, amarrado pelos pés”.

Para a pedagoga Geralda Soares, ex-integrante do Conselho Indigenista Missionário em Minas Gerais (Cimi/MG), é fundamental reparar a dívida com os indígenas vítimas de violências no período – que, acredita ela, não difere daquela reconhecida como direito de outros grupos que sofreram nos porões da ditadura. “Muitos desses índios, na minha concepção, são presos políticos. Na verdade, eles estavam em uma luta justa, lutando pela terra”, defende. Não existe, no Brasil, nenhum indivíduo ou comunidade indígena indenizado pelos crimes cometidos pelo Estado nessas áreas de confinamento.

“Se cabe para os outros, porque não cabe para os índios?”, questiona Maria Hilda Baqueiro Paraíso, professora associada da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela lembra que há relatos de pessoas desaparecidas após ingressarem em tais locais, cujos familiares vivem até hoje sem qualquer tipo de resposta do Estado ou política de reparação.

A Comissão Nacional da Verdade (CNV), instalada pelo governo federal em maio de 2012, definiu os crimes contra camponeses e indígenas como um dos seus 13 eixos de trabalho. O balanço de um ano de atividades da CNV, divulgado recentemente, informa que a existência de prisões destinadas a índios é um dos seus objetos de pesquisa. A Agência Pública entrou em contato para saber mais detalhes sobre as apurações que estão sendo realizadas, mas a Comissão não se pronunciou.

Espancamentos e trabalhos forçados no “centro de reeducação” Krenak

Em 1965, o combalido Serviço de Proteção aos Índios (SPI), afundado em denúncias de inoperância e corrupção, começou a negociar um convênio com o governo de Minas Gerais, através do qual o Executivo estadual assumiria a incumbência de garantir a ordem e a assistência às aldeias locais. O acordo foi ratificado posteriormente pela Fundação Nacional do Índio (Funai), em 1967. Assim nasceu Reformatório Agrícola Indígena Krenak, um “centro de recuperação” de índios mantido pela ditadura militar no município de Resplendor (MG).

Sem alarde, o reformatório – por vezes também chamado de Centro de Reeducação Indígena Krenak – começou a funcionar em 1969 em uma área rural dentro do Posto Indígena Guido Marlière. As atividades locais eram comandadas por oficiais da Polícia Militar mineira, que, após o estabelecimento do convênio, assumiram postos-chave na administração local da Funai.

Nos anos seguintes, foram enviados para lá mais de cem índios, pertencentes a dezenas de comunidades. Um mosaico de etnias que incluía desde habitantes do extremo norte do país, como os índios ashaninka e urubu-kaapor, a povos típicos do sul e do sudeste, como os guaranis e os kaingangs.

Até hoje, muito pouco se divulgou sobre o que de fato acontecia no local. “O reformatório não teve sua criação publicada em jornais ou veiculada em uma portaria”, escreve o pesquisador José Gabriel Silveira Corrêa, autor de um dos poucos estudos sobre a instituição. “Seu funcionamento e a própria ‘recuperação’ lá executada passavam pela manutenção do sigilo”.

Em 1972, o então senador pela Aliança Renovadora Nacional (Arena) – partido de sustentação da ditadura – Osires Teixeira, se pronunciou sobre o tema na tribuna do Senado, em uma poucas manifestações conhecidas de agentes do Estado sobre o reformatório. Afirmou que os índios levados ao Krenak retornavam às suas comunidades com uma nova profissão, mais conhecimentos e saúde e em melhores condições de contribuir com o seu cacique. “O Brasil tem sido vítima de ignóbeis explorações de sua política indigenista por órgão da imprensa no exterior, quando, na verdade, todos sabemos que o Brasil foi o único país do continente que, para a conquista de sua civilização, jamais dizimou tribos indígenas”, afirmou Teixeira.

Relatos atuais de ex-presos e familiares, no entanto, revelam uma realidade muito diferente daquela descrita pelo senador da Arena.

Trabalho escravo

A sede do reformatório possuía duas edificações. Numa delas ficava a administração, o almoxarifado e o alojamento dos guardas. Já a outra era o reformatório propriamente dito. Dispunha de cozinha e refeitório, além de duas celas individuais, dois confinamentos coletivos e dois cubículos para detenção – estes últimos destinados a encarcerar quem cometesse faltas graves no dia a dia correcional.

O Pataxó Diógenes Ferreira dos Santos

Pela manhã, após o desjejum, os “confinados” – jargão utilizado para designar os índios – eram levados para trabalhos rurais, que prosseguiam também depois do almoço. No fim do dia, numa rotina tipicamente prisional, eram postos para dormir após o banho e o jantar coletivo.

“Íamos até um brejo, com água até o joelho, plantar arroz”, revela Diógenes Ferreira dos Santos, índio pataxó levado ao Krenak em 1969. “Botavam a gente para arrancar mato, no meio das cobras, e os guardas ficavam em roda vigiando, todos armados”, complementa João Batista de Oliveira, conhecido como João Bugre, da etnia krenak. A região onde foi instalado o reformatório era habitada pelos índios krenaks, e muitos de seus representantes também foram presos.

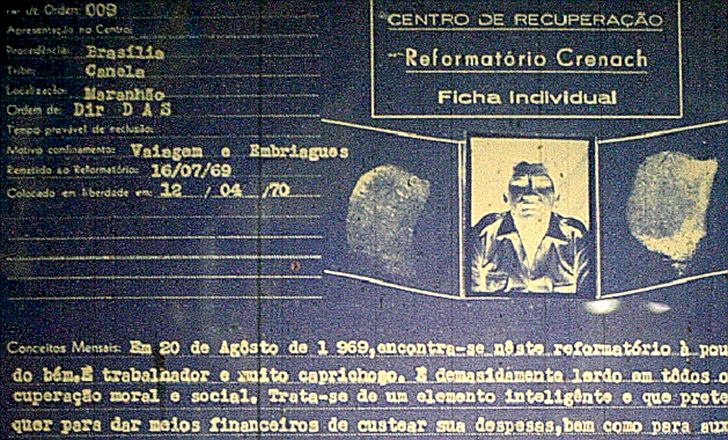

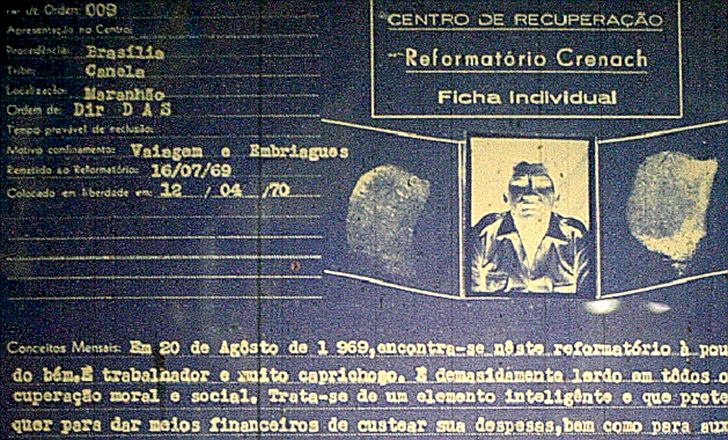

A reportagem da Agência Pública teve acesso a diversos documentos produzidos pelos policiais que comandavam as atividades do reformatório – ofícios, telegramas e fichas individuais que acompanhavam, mês a mês, o comportamento dos presos. Uma dessas fichas, de um índio da etnia karajá, descrito como lerdo e preguiçoso, deixa claro a obrigatoriedade dos trabalhos braçais. “É um elemento fraco, parecendo até mesmo ser um retardado. Se pudesse, não faria nenhum serviço.”

Outras formas de tratamento degradante, como, por exemplo, escassez no fornecimento de comida, calçados e vestimentas, também estão explicitadas nesses ofícios. “À tarde eles chegam do serviço, tomam banho e vestem a mesma roupa molhada de suor”, escreve o cabo da PM Antônio Vicente, então chefe do Posto Indígena Guido Marlière, em telegrama de 1971, pedindo providências a seus superiores.

Em 1972, outro comunicado informa que se esgotaram todos os alimentos locais. “Os índios confinados estão se alimentando de pura mandioca e inhame. Considerando-se a precariedade da alimentação, serão suspensos os trabalhos braçais.”

Crime e castigo

Imagem do Krenak José Alfredo de Oliveira, preso por sair da aldeia para jogar cinuca na cidade sem permissão dos milicos.

Homicídios, roubos e o consumo de álcool nas áreas tribais – na época fortemente repreendido pela Funai – são alguns dos motivos alegados para a transferência de índios ao Krenak. Além disso, os documentos do órgão também citam brigas internas, uso de drogas, prostituição, conflitos com os chefes de posto, indivíduos penalizados pelo “vício de pederastia” e atos descritos, não raro de forma bastante vaga, como vadiagem.

Segundo os registros oficiais, alguns índios permaneceram por mais de três anos e havia indivíduos sobre os quais desconhecia-se até o suposto delito. “Não sabemos a causa real que motivou o seu encaminhamento, uma vez que não recebemos o relatório de origem”, escreve o cabo Vicente, ao escritório central da Ajudância Minas-Bahia da Funai, a respeito de um xavante, considerado de bom comportamento, que lá estava há mais de cinco meses.

“Uma das histórias contadas é a de dois índios urubu-kaápor que, no Krenak, apanharam muito para que confessassem o crime que os levou até lá”, explica Geralda Chaves Soares, que trabalhou do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) em Minas Gerais, e atua como pesquisadora da história indígena no estado. “O problema é que eles nem sequer falavam português”.

Surras com chicotes e o confinamento em solitária eram outros castigos aplicados, segundo os relatos colhidos pela pesquisadora.

Se comunicar em língua indígena, diz o ex-preso João Bugre, era terminantemente proibido. “Você era repreendido, pois os guardas achavam que a gente estava falando deles”, lembra. Situação ainda mais difícil para aqueles que não sabiam português. “Tinha que aprender na marra. Ou falava, ou apanhava”.

Bugre foi preso em 1970. O registro sobre o caso, descrito nos documentos da Funai, afirma que ele transportou cachaça para dentro da aldeia e se embriagou com outros índios. “João Bugre está insuportável pelas desobediências que vem cometendo. Já faz juz a um confinamento e está detido em alojamento separado”, relata o documento.

“Muitos, como eu, não tinham feito nada. Tomei uma pinga. Será que uma pinga pode deixar alguém preso quase um ano?”, questiona ele. Bugre afirma ter ficado preso no reformatório por cerca de nove meses.

Além do consumo de bebida, também sair da área do posto indígena era considera uma falta grave. “Meu avô chegou a ser arrastado com o cavalo de um militar, amarrado pelos pés, porque tinha saído da aldeia”, revela Douglas Krenak. “Eu, uma vez, fiquei 17 dias preso porque atravessei o rio sem ordem, e fui jogar uma sinuquinha na cidade”, rememora José Alfredo de Oliveira, também índio Krenak.

São exemplos do comportamento comumente classificado como “vadiagem” pelos representantes do órgão indigenista na época. Até mesmo atividades tradicionais de caça e pesca fora dos postos indígenas – não raro pequenos e impróprios para prover a alimentação básica – podiam, segundo relatos, levar índios a temporadas correcionais.

Via de regra, os presos lá chegavam a pedido dos administradores regionais das áreas indígenas. Mas, em alguns casos, por ordem direta de altos escalões em Brasília. É o caso de um índio canela encaminhado à instituição em julho de 1969. “Além do tradicional comportamento inquieto da etnia – andarilhos contumazes –, o referido é dado ao vício da embriaguez, quando se torna agressivo e por vezes perigoso. Como representa um péssimo exemplo para a sua comunidade, achamos por bem confiá-lo a um período de recuperação na Colônia de Krenak”, atesta ofício emitido pelo diretor do Departamento de Assistência da Funai, Lourival Lucena.

Conflitos de terra

O depoimento do pataxó Diógenes Ferreira dos Santos sugere um outro motivo para a prisão de indígenas no reformatório Krenak.

Em meados da década de 1960, ele era apenas uma criança no dia em que, conforme conta, viu dois policiais chegando à Reserva Indígena Caramuru – um vasto território de Mata Atlântica, no sul da Bahia, tradicionalmente ocupado pelos pataxós. Vieram acionados por um fazendeiro, que reclamava ser o dono daquele local. “Tinha uma árvore ali em frente (onde Diógenes vivia com seus pais), e eles cravejaram de bala. Depois mandaram tirar tudo o que tinha dentro da nossa casa, e meteram fogo nela”, diz.

Sua família migrou então para uma área próxima, onde viveram “de favor” por cinco anos, instalando benfeitorias para um fazendeiro. Até o dia em que o pretenso proprietário vendeu o local, deixando-os novamente desalojados.

“Já que não tínhamos apoio de ninguém, decidimos voltar ao Caramuru”, conta Diógenes. Expulsaram o novo ocupante local, mas 15 dias depois novamente apareceram policiais, dessa vez incumbidos de levar, Diógenes e seu pai, até a cidade mais próxima. “Disseram que o Capitão Pinheiro (Manoel dos Santos Pinheiro, chefe da Ajudância Minas Bahia da Funai) estava nos esperando”, lembra. “Ficamos então seis dias presos na delegacia de Pau Brasil (BA), até que veio a ordem de nos levarem para o Krenak”.

Nessa época, Diógenes era adolescente. Por ironia do destino, ainda viveu para ver a Funai lhe dar razão em seu pleito. Em 1982, o órgão entrou com uma ação pedindo a declaração de nulidade de todas as propriedades de não índios instaladas dentro da Reserva Indígena Caramuru. Após anos de disputa judicial, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em maio de 2012, a favor dos índios.

Mesmo assim, Diógenes ainda sofre com esse passado. “Eu não gosto nem de falar, porque me dá ódio. É difícil estar preso por um erro. Trabalhando para sobreviver, ir pra cadeia?”, questiona.

Desaparecidos

Algumas mulheres krenaks, que chegaram a ser recrutadas pelos policiais da Funai para trabalhar no reformatório, também são tertemunhas das violências desse período. “Quem fugia da cadeia sofria na mão deles”, afirma Maria Sônia Krenak, que foi cozinheira no local.

Além dos espancamentos, há relatos sobre perseguições acompanhadas de tiros, e de presos que nunca mais foram vistos. “Saiu um bocado ali que não voltou mais”, revela.

Um dos desaparecidos é Dedé Baenã, ex-habitante de terras no sul da Bahia, cujo sumiço é confirmado pelo depoimento de índios e não-índios. Ofícios da Funai afirmam que, em agosto de 1969, ele foi levado ao Krenak a pedido de um funcionário do órgão. O documento o qualifica como um “índio problema”, violento quando embriagado e dono de vasto histórico de agressões a “civilizados”.

Maria Hilda Baqueiro Paraíso, professora associada da Universidade Federal da Bahia (UFBA), realiza pesquisas há décadas junto a comunidades indígenas da região. E revela uma versão diferente para a prisão de Dedé Baenã. “Foi numa ocasião em que o Capitão Pinheiro esteve na Bahia anunciando a suspensão da assistência aos índios locais. Dedé se revoltou e fez um discurso contra a administração do órgão. Saiu de lá já preso”, conta.

Após ingressar no reformatório, ele nunca mais foi visto. “Diz-se que ele teria sido executado por um militar que fazia a segurança dos índios presos na área Krenak”, comenta um indígena que vive na região onde Dedé nasceu.

Um campo de concentração indígena a 200 quilômetros de Belo Horizonte (MG)

Nos anos 1970, a Fazenda Guarani aprisionou índios ‘delinquentes’ e grupos que lutavam por terras. “Ninguém podia entrar e ninguém podia sair”, conta um ex-confinado

Janela de uma das celas no casarão da Fazenda Guarani

Localizada poucas horas a nordeste de Belo Horizonte (MG), próxima à região da Serra do Cipó, a Fazenda Guarani foi, a partir do fim de 1972, uma continuação da experiência de confinamento de índios iniciada quatro anos antes, com a instalação do Reformatório Krenak em Resplendor (MG).

O Posto Indígena Guido Marlière, que abrigava o reformatório e os índios krenaks, vinha há anos tendo partes de suas terras ocupadas por fazendeiros. Algo que ocorria com a anuência do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), órgão federal que antecedeu a Fundação Nacional do Índio (Funai). Durante décadas, foi política oficial do SPI o arrendamento a terceiros de lotes nas áreas dos índios. “Esse foi o instrumento que patrocinou oficialmente a invasão de quase todas as terras indígenas até então demarcadas em todo o país”, escreve Egon Reck, experiente ativista do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Fachada do casarão que servia de prisão para indígenas na Fazenda Guarani

A pressão para que fosse extinto o Posto Indígena Guido Marlière levou à negociação de uma permuta entre a Funai e o governo mineiro. As terras foram cedidas aos fazendeiros, e, em contrapartida, o órgão federal recebeu a Fazenda Guarani, uma área pertencente à Polícia Militar, no município de Carmésia (MG). Em 1972, concretizado o acordo, a Ajudância Minas Bahia, órgão regional da Funai, transferiu para lá todos os indígenas de Resplendor – os krenaks e os presos do reformatório.

“Fomos despejados dentro de um vagão de carga, que nem animais”, conta Edmar Krenak, que era criança quando ocorreu a transferência. “Eu lembro da tristeza dos índios mais velhos. Meu pai mesmo não queria sair de dentro da casa. Armou-se de arco e flecha, deu um trabalho e teve que ir algemado”. Nesse novo “lar”, os krenaks relatam diversas privações. “Lá era muito frio e não tinha nada para comer. Só banana”, lembra Maria Sônia Krenak..

Na luta pelas terras em Aracruz

Imagem de Toninho Guarani.

A Fazenda Guarani assumiu o papel, antes exercido pelo Reformatório Krenak, de central carcerária indígena da ditadura. Para o local passaram a ser enviados diversos os índios e comunidades envolvidos em litígios Brasil afora.

“Quando começamos a lutar pela demarcação das terras aqui no município de Aracruz (ES), eles levaram a gente para lá”, revela Toninho Guarani, indígena guarani mbyá que passou parte de sua adolescência em naquele local.“Eles colocavam a própria polícia militar para vigiar. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair.”

Os guaranis, explica Toninho, caminham pelo mundo seguindo revelações. E foi uma revelação de sua avó que levou seu grupo a iniciar, ainda na década de 1940, uma caminhada de contornos épicos, partindo do sul do país em busca da chamada “terra sem males” – o local onde, segundo a crença da etnia, é possível alcançar um estado de perfeição e ascender a uma espécie de paraíso.

Já na década de 1960, eles chegaram em Aracruz (ES), então um município litorâneo com boa parte da sua fauna e mata preservados. Mas sobre aquele lugar, uma terra supostamente propícia para a busca da “terra sem males”, também repousavam planos para viabilizar enormes plantações de eucalipto. E o choque de interesses levou os indígenas, sob pressão e a contragosto, para a Fazenda Guarani.

“Em Minas Gerais e no Espírito Santo, se houve alguma resistência de um povo indígena, eles pegavam essas pessoas e levavam pra lá”, diz Toninho, que perdeu um irmão na Fazenda Guarani, morto devido a uma picada de cobra.

Grade da solitária no casarão da Fazenda Guarani

O confinamento, avalia ele, foi uma tentativa de impor o sedentarismo aos guaranis, cujas contínuas migrações pelo sul do continente, frequentemente associadas a motivações espirituais, são amplamente documentadas desde o século XIX. “Foi uma violação dos direitos sagrados dos nossos líderes religiosos. Nós lutamos para que o Estado brasileiro reconheça o direito do nosso povo de fazer essas caminhadas”, reivindica Toninho.

Depois de alguns anos, os guaranis fugiram da fazenda e empreenderam nova peregrinação – percorrendo longos trechos de carona ou mesmo a pé. Em 1983, a Justiça determinou a homologação da área indígena ocupada pelos guaranis naquele município.

A anuência dos altos escalões

Em 1973, pouco após a transferência do Reformatório Krenak para a Fazenda Guarani, mudou também a chefia da Ajudância Minas Bahia da Funai. Assumiu o posto João Geraldo Itatuitim Ruas, um quadro histórico do SPI e um dos primeiros servidores de origem indígenas a integrarem o serviço público brasileiro.

Itatuitim conta ter sido salvo da morte por uma missionária católica, após sua mãe morrer no parto – segundo a tradição de sua etnia, do Alto Xingu, as crianças que não recebiam o leite materno supostamente eram sacrificadas. Entregue ao Marechal Rondon, foi criado entre brancos e estudou com a mãe de Darcy Ribeiro antes de ingressar nas fileiras do órgão indigenista.

Com essa biografia, Itatuitim, sofreu ao se tornar encarregado da Fazenda Guarani ao assumir a Ajucância. “Imagina o que era para mim, como índio, ouvir a ordem do dia do cabo Vicente (policial militar e chefe local do posto indígena), botando todos os presidiários em fila indiana, antes de tomarem um café corrido, ameaçando baixar o cacete em quem andasse errado. E alertando que, para aquele que fugisse, havia quatro cachorros policiais, treinados e farejadores, prontos para agir”, exemplifica. “Eles não trabalhavam no sábado, que era dia de lavar a roupa, costurar, essas coisas todas. Mas, durante a semana, era trabalho escravo!”

Itatuitim conta ter procurado o general Bandeira de Mello, então presidente da Funai, para discutir o fim da instituição correcional. Do general, diz ele, ouviu a seguinte pergunta: “Por que você vai salvar 50 índios que já estão condenados à morte?”.

Não satisfeito, o chefe da Ajudância Minas Bahia procurou o então ministro do Interior – o engenheiro Maurício Rangel Reis, morto em 1986. “Ao invés de me tratar com educação, ele me maltratou. Disse que eu queria perdoar, e ameaçou me demitir”, relembra.

Mesmo assim, Itatuitim afirma ter começado a enviar diversos índios que estavam confinados na Fazenda Guarani de volta às suas aldeias de origem. Algo que, de acordo com ele, teria contribuído para a sua demissão da Funai, pouco tempo depois.

Além dos “infratores”, a Fazenda Guarani também recebia indígenas para “tratamento mental”. Apesar, no local, de não haver nenhum atendimento psiquiátrico disponível.

Um deles foi um índio da etnia campa que, segundo diz sua ficha individual, já havia sido clinicamente diagnosticado como esquizofrênico. Entre outras excentricidades, ele dizia ser dono de vários automóveis e aviões, além de amigo íntimo do mandatário supremo da nação. “Sempre que um avião passa sobre esse reformatório ele pula e grita, dizendo que é o presidente vindo buscá-lo”, escreveu o chefe de posto a seu respeito.

Placa de inauguração de uma capela em 1968. As atrocidades cometidas na Fazenda Guarani contra os indígenas tinham a benção da Santa Igreja

As denúncias sobre o uso da Fazenda Guarani como local de prisão, confinamento ou despejo de índios “sem terra” seguiram até o final da década de 1970. Atualmente, lá vive apenas um grupo pataxó, cujos primeiros representantes foram remanejados por conta de conflitos fundiários em Porto Seguro (BA), acompanhados de novas levas após a “desmilitarização” da fazenda. Hoje, a comunidade pataxó na Fazenda Guarani é composta por 280 pessoas.

Como resquícios da presença da polícia militar, o local ainda conserva as ruínas da antiga capela e do engenho. O casarão que servia como sede para os destacamentos policiais foi convertido em moradia para alguns dos indígenas. E a antiga solitária – um cubículo de, no máximo, quatro metros quadrados – virou um depósito onde se empilham os cachos de banana colhidos nas redondezas.

Prisões e castigos para “civilizar os índios”

Descobertas recentes mostram que o antigo Serviço de Proteção aos Índios (SPI), antecessor da Funai, confinou famílias indígenas inteiras em cadeias desumanas

Ocrides Krenak: preso pelo consumo de cachaça

“Morrer se for preciso, matar nunca”, era o lema do Marechal Cândido Rondon, que, em 1910, fundou o Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Numa época em que setores da sociedade brasileira defendiam abertamente o extermínio dos indígenas, o SPI assumiu como missão a proteção e integração dos “povos ameríndios”, a serem transformados em “trabalhadores para a nação”. Depoimentos de índios e documentos recentemente descobertos mostram, no entanto, grande distância entre o discurso humanitário e as práticas cotidianas do órgão.

Mesmo antes do advento do Reformatório Krenak e da Fazenda Guarani, durante a ditadura militar, as prisões para índios já eram uma realidade no Brasil do SPI. Pequenas cadeias e áreas de confinamento eram mantidas em diversas áreas geridas pelo órgão federal – que, em 1967, foi substituído pela a Fundação Nacional do Índio (Funai) na execução das políticas indigenistas brasileiras.

É o caso, por exemplo, do antigo Posto Indígena Vanuíre, no município de Arco Iris (SP). “Lá também tinha cadeia”, explica Ocrides Krenak. Ele próprio conta ter ficado preso no local, na década de 1960. Era uma época em que os servidores do SPI – muitos deles, como Rondon, de origem militar – coibiam com mão de ferro o consumo de álcool nas aldeias. “Eu estava bebendo cachaça, e o chefe de posto percebeu. Mandou eu me apresentar no dia seguinte. Achei que era para fazer algum trabalho, mas não: fiquei preso uns quatro dias.”

O Posto Indígena Vanuíre foi criado em 1916, como parte da estratégia de “pacificação” dos índios kaingangs, até então em conflito aberto contra os colonos que se instalavam para plantar café na região. Os índios passaram a ser “protegidos” pelo Estado através do seu confinamento em pequenas reservas, controladas de forma policialesca.

Atualmente, vivem na aldeia Vanuíre cerca de 200 indígenas. Além dos kaingangs, o território abriga dezenas de krenaks, etnia que tradicionalmente vivia na longínqua região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, há mais de mil quilômetros dali.

A presença desses índios em território paulista pode ser explicada, em grande medida, pelas estratégias punitivas do SPI. Em 1937, o Krenak João Umbelino foi enviado ao Posto Indígena Icatú (Braúna/SP) para cumprir pena correcional. Lá ficou “internado até 1945, data em que teve livramento”, atesta um comunicado, de 1948, emitido pelo chefe da 5ª Inspetoria Regional do SPI, Joaquim Fausto Prado. “(A partir) desse ano, passou a residir no Posto Indígena Vanuíre.”

Estudos antropológicos mostram que esse foi o marco inaugural da presença dos Krenaks em Vanuíre. A partir da década de 1940, enfrentando expropriações de terra em Minas Gerais, diversas levas de parentes de Umbelino migraram para a aldeia paulista, dando origem aos núcleos familiares que lá estão até hoje.

Permuta de índios infratores

O Posto Indígena Icatú, que abrigou João Umbelino inicialmente, foi um importante polo receptor de indígenas “infratores”. José Gabriel Silveira Corrêa, doutor em antropologia social, aponta, em sua tese de mestrado, que esse parece ter sido “o posto preferencial para a recepção de índios retirados de suas origens para se recuperarem”. O antropólogo localizou documentos do SPI que revelam o envio ao local de índios oriundos do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Assim como Vanuíre, Icatú era originalmente habitada pelos índios Kaingangs. As transferências correcionais, no entanto, alteraram o panorama étnico da aldeia. “O pai do meu sogro veio preso, foi quem primeiro veio para cá. Naquela época (década de 1940) ainda existia a cadeia”, conta o índio da etnia Terena Ranulfo de Camilo. Como era comum nesse tipo de transferência, sua mulher e filhos vieram com ele. “O mais velho acabou casando com uma Kaingang. Depois vieram atrás outros parentes”, complementa o também Terena Candido Mariano Elias. Em Icatú vivem hoje dezenas de representantes da etnia, boa parte deles casados com Kaingangs.

As transferências punitivas e a instalação de cadeias não eram ações isoladas de funcionários locais. Um relatório de 1955, da Seção de Orientação e Assistência (SOA) do SPI, estabelece a necessidade de “solicitar aos chefes de Inspetoria Regional, onde existe o problema de delinquência, a organização de uma ‘colônia penal disciplinar’, permitindo que, nos casos menos graves, sejam aí internados os índios que pratiquem delitos.” Nos casos mais graves, a SOA determina medida diferente: que o índio infrator seja permutado por outro indígena que tenha delinquido em outra Inspetoria Regional.

Na época do SPI, o que se entende por delinquência reproduz alegações posteriormente comuns nas colônias penais indígenas de abrangência nacional, criadas pela Funai durante o regime militar. Episódios que incluem de homicídios e roubos nas aldeias a atos classificados como insubordinação, indisciplina e embriaguez.

Também eram punidos os índios que saíam das aldeias administradas pelo órgão. Além de manchar a imagem do SPI – já que, supostamente, eles viviam felizes e satisfeitos postos indígenas –, esse comportamento estaria associado a um modo de vida “errante”, contrário ao ideal de integração do índio à mão de obra nacional. “O nomadismo foi, pode se dizer, aquela ‘falta’ que melhor sintetiza o fundamento pedagógico dessas penalidades, visando a transformação dos índios em civilizados”, avalia Corrêa.

Outras cadeias pelo Brasil afora

Imagem dos presos indígenas na Fazenda Guarani

Existem muitas outras áreas que, segundo relatos diversos, teriam abrigado “infratores” transferidos durante os anos do SPI. Afetando, por exemplo, indivíduos da etnia Guarani Kaiowá envolvidos em conflitos de terra no Mato Grosso do Sul. “Muitos foram enviados ao presídio que o SPI criou na Ilha do Bananal (TO) para abrigar lideranças indígenas rebeldes”, atesta um documento do Comitê Internacional de Solidariedade à Luta do Povo Guarani e Kaiowá.

Já a existência de celas no Rio Grande do Sul e no Paraná foi abordada, em novembro de 2012, pelo relatório parcial da rede colaborativa de pesquisas “Povos Indígenas e Ditadura Militar”, criada por organizações da sociedade civil para oferecer subsídios à Comissão Nacional da Verdade. As informações da rede baseiam-se no Relatório Figueiredo um documento de sete mil páginas, compilado entre 1967 e 1968, durante uma Comissão de Inquérito estabelecida pelo Ministério do Interior. Acreditava-se que ele tinha sido destruído em um incêndio no Ministério da Agricultura, há 45 anos. Recentemente, foi redescoberto no Rio de Janeiro (RJ).

No Posto Indígena Cacique Doble (RS), por exemplo, o Relatório Figueiredo descreve a manutenção de índios confinados completamente despidos, entre eles mulheres e crianças, em uma prisão criada no local. Lá havia também uma “câmara escura” construída para punir os indígenas.

No Posto Indígena Nonoai (RS), segundo o documento havia uma cela de tábuas, com um pequeno respiradouro e sem instalações sanitárias, “que obriga o índio a atender suas necessidades fisiológicas no próprio recinto da minúscula e infecta prisão.” Esse cárcere, diz o relatório, teria sido inclusive apontado pelo chefe do posto como melhoramento de sua autoria. “Realmente o cárcere privado anterior lembra presídios de Luis XI, da França: Uma escura caixa de madeira de cerca de 1,30 x 1,00 metro, construída dentro de um imundo pavilhão de pocilga e estrebaria.”

Além de detenções de caráter desumano, o documento também descreve uma ampla variedade de castigos físicos infligidos pelos funcionários do SPI. Entre eles, espancamentos, chicotadas e torturas mais sofisticadas como a “técnica do tronco”. Basicamente, tratava-se de uma prensa de madeira que, através de um sistema de polias, lentamente ia esmagando o tornozelo da vítima. “Um processo muito doloroso, que se levado ao extremo poderá provocar a fratura do osso, como aconteceu muitas vezes”,atesta o Relatório Figueiredo.

Mais recentemente, já durante a gestão da Funai, há uma outra denúncia ainda pouco investigada, que remete à criação de uma colônia penal clandestina no território Yanomami. Em dezembro de 1979, o Musée de l’Homme, uma organização francesa, encaminhou duas cartas expondo o fato à Embaixada brasileira em Paris. Corrobora a denúncia um depoimento da fotógrafa indigenista Cláudia Andujar ao jornal O Estado de São Paulo, naquele mesmo ano.

Treinados pela PM, índios-soldados reprimiam seus pares

Criada para “manter a ordem” nas aldeias do país, a Guarda Rural Indígena (GRIN) é acusada de crimes escabrosos durante sua atuação, marcada por conflitos internos

Índios desfilam com homem pendurado no pau de arara durante cerimônia de formatura da Guarda Rural Indígena

O Reformatório Agrícola Indígena Krenak e Fazenda Guarani, dois centros de detenção de índios criados nas décadas de 1960 e 1970, representam apenas um dos aspectos do modelo de vigiar e punir imposto às aldeias nos anos de chumbo da ditadura. Nessa mesma época, a Ajudância Minas-Bahia da Funai também iniciou o treinamento das Guardas Rurais Indígenas (GRINs), em parceria com a Polícia Militar mineira. Elas eram, basicamente, milícias armadas com revólveres e cassetetes, integradas exclusivamente por índios, e responsáveis por ações de policiamento nas áreas indígenas. Foram instaladas GRINs em Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Minas Gerais.

A criação das Guarda foi amparada por uma portaria da Funai de setembro de 1969. Cabiam aos policiais indígenas prerrogativas como impedir invasões de terras, o ingresso de pessoas não autorizadas e a exploração criminosa dos recursos naturais nas áreas indígenas. Além disso, as Guardas também eram responsáveis por “manter a ordem interna”, coibir o uso de bebidas alcoólicas, “salvo nos hotéis destinados aos turistas”, e evitar que os índios abandonassem suas áreas para “praticar assaltos e pilhagens nas povoações e propriedades rurais próximas”.

Orgulho nacional

Membros da Guarda Rural Indígena.

Em fevereiro de 1970, com pompa e cobertura de diversos órgãos de imprensa, foi realizada em Belo Horizonte (MG) a formatura dos 80 primeiros GRINs. O evento que teve como paraninfo o então ministro do Interior, José Costa Cavalcanti. Outras autoridades, como o governador de Minas Gerais Israel Pinheiro, e ex-vice-presidente da República José Maria Alkmin, também estavam presentes.

Vestindo o uniforme oficial da Guarda, em patrióticos tons de verde e amarelo, índios de diversas etnias – gavião, kraho, karajá, maxacali e xerente – cantaram o hino nacional, juraram à bandeira e fizeram demonstrações das técnicas de judô aprendidas nos três meses de curso. Noções de armamento, defesa e ataque, moral e cívica e até mesmo higiene estavam, de acordo com reportagem publicada no jornal O Globo entre os tópicos ministrados aos guardas indígenas.

Redescoberto somente no ano passado, o filme “Arara”, do documentarista Jesco von Puttkamer, traz imagens dessa cerimônia. Em determinado momento, desfilando em frente a autoridades, surgem dois índios, num ato de demonstração, carregando um homem no pau de arara – instrumento de tortura fartamente denunciado como um dos principais mecanismos empregados nos porões da ditadura militar brasileira.

“Até hoje nunca tínhamos encontrado uma cena de tortura dessa forma, em público”, exclama Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo, em entrevista concedida à TV Folha. Zelic localizou as imagens pesquisando nos arquivos do Museu do Índio, no Rio de Janeiro (RJ).

Espancamentos e violência cultural

Indígenas fazem saudação militar nacionalista em desfile na década de 1970

Não demoraria muito para que as GRINs voltassem aos jornais, só que em circunstâncias menos festivas. Quatro meses depois da formatura de sua primeira turma, uma matéria do Estado de São Paulo relatou histórias escabrosas de espancamentos e arbitrariedades cometidos pelos índios-soldados na Ilha do Bananal, habitada pelos karajás.

Entre elas, a de um caboclo residente nas proximidades, acusado de vender bebida aos índios. Ele teria sido obrigado, em retaliação, a praticar orgias sexuais dentro da aldeia. A Guarda também teria tentado instituir no local uma casa de prostituição, com índias treinadas por uma companheira que exercia o ofício em uma fazenda. Dois dias depois, em uma nova reportagem do Estadão, os policiais responsáveis pelo treinamento da milícia atribuíram tais denúncias a uma campanha de desmoralização contra as GRINs.

Ao enxertar uma nova autoridade nas aldeias, completamente estranha às suas tradições, os mentores da Guarda Indígena acenderam um barril de pólvora no ambiente de conflitos internos envolvendo caciques, conselhos tribais e outras lideranças tradicionais.

“Foi uma experiência desastrosa, das mais infelizes, porque subverteu toda a ordem social do grupo”, testemunharia em 2002, num depoimento para uma revista eletrônica da Funai, o então chefe substituto do Departamento de Assuntos Fundiários, Alceu Cotia Mariz. “Elementos que eram escolhidos por critérios que nada tinham a ver com os critérios da organização social do grupo e já não respeitavam ninguém, não respeitavam os líderes. Ele mesmo se tornava um líder, imbuído de autoridade. Evidentemente, isso levou a uma violência interna crescente.”

Além disso, guardas de uma etnia eram colocados para vigiar outras tribos, acirrando conflitos étnicos históricos – foi o que ocorreu com os Avá-Canoeiros, policiados por Karajás. “Chegou-se ao desplante de criar as vilas GRINs nas reservas, com luz e água encanada”, completa João Geraldo Itatuitim Ruas, também ex-funcionário da Funai, descrevendo a segregação que se formava. “Naquela época, um GRIN ganhava 400 cruzeiros e a professora recebia 80.”

Apesar de negativas públicas sobre eventuais arbitrariedades, ofícios da própria Ajudância Minas-Bahia não deixam dúvidas de que o órgão tinha conhecimento sobre atitudes inaceitáveis. Eles descrevem diversas situações de guardas que foram encaminhados para períodos de “reenquadramento disciplinar” no Reformatório Krenak.

Casos como o do GRIN maxacali que, em maio de 71, foi acusado de forçar relações sexuais com uma índia casada, em avançado estado de gravidez, por meio de ameaças de prender seu marido. “Mediante tal ameaça, a índia acabou por aceitar e praticar a consumação do ato”, descreve relatório assinado pelo chefe de posto local.

Como penalização pelo estupro, o então chefe da Ajudância Minas Bahia, Capitão Manoel dos Santos Pinheiro, determinou a permanência do guarda por 30 dias no Reformatório Krenak – dez deles preso e, no restante do tempo, prestando serviços de vigilância. Ele continuou entre os quadros da Guarda Indígena.

Por mais estranho que pareça, alguns dos membros das GRINs foram recrutados diretamente entre os ex-internos do reformatório – mais precisamente, entre aqueles que eram considerados leais, trabalhadores e disciplinados. Para esses índios, sugerem ofícios da Funai, o desejo de se tornar policial remete a tal função ser vista como uma porta de saída para o confinamento. “O elemento está se recuperando dia a dia, tem trabalhado muito bem em todos os serviços braçais. Está ansioso para ser colocado na Guarda Rural Indígena”, escreve o chefe do Posto sobre um índio Fulni-ô lá chegado há 14 meses, sob acusação de vadiagem e uso de drogas.

“Eu gostava de ser policial, só que os índios não gostavam”

Imagem de Totó Maxakali

Na segunda metade da década de 1970, a estrutura das GRINs morreu de inanição: deixou de receber recursos e muitos dos seus membros foram incorporados ao corpo de servidores regulares da Funai.

Ainda hoje, em algumas comunidades, é possível encontrar ex-integrantes da milícia. E, mesmo entre eles, há sentimentos dúbios sobre a Guarda. “Eu gostava de ser policial, pois recebia as roupas e todos os materiais. Só que os índios não gostavam. Polícia não é cultura do índio, é do pessoal branco”, comenta o ex-GRIN Totó Maxacali, em sua casa na Aldeia Verde, município de Ladainha (MG), onde hoje ele vive, com dezenas de famílias da etnia.

Por incrível que pareça, para falar com ele preciso recorrer a um maxacali mais jovem, que faz às vezes de intérprete. Apesar dos meses de treinamento militar, e de ter jurado à bandeira em Belo Horizonte, Totó ainda mal consegue, 40 anos depois, se comunicar em português. “Imagina só a violência que foi pegar esse pessoal e levá-los para serem treinados como polícia repressiva?”, diz Geralda Chaves Soares, pesquisadora da história indígena em Minas Gerais. Ela viveu com os maxacalis na década de 1980, quando era integrante do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Fonte: Pública

vernamental pela diversidade cultural” continuam a ser ensinadas para as crianças indígenas em escolas bilíngues, enquanto isso seus territórios seguem sendo ocupados, jovens indígenas engrossam as fileiras dos exércitos de mão de obra barata e dispensável – no chão das fábricas e nas frentes de trabalho nas monoculturas – nos cantos esquecidos do país, uma geração de índios após a outra (como os brancos e negros pobres) está cada vez mais habituada com a escravidão assalariada.

vernamental pela diversidade cultural” continuam a ser ensinadas para as crianças indígenas em escolas bilíngues, enquanto isso seus territórios seguem sendo ocupados, jovens indígenas engrossam as fileiras dos exércitos de mão de obra barata e dispensável – no chão das fábricas e nas frentes de trabalho nas monoculturas – nos cantos esquecidos do país, uma geração de índios após a outra (como os brancos e negros pobres) está cada vez mais habituada com a escravidão assalariada.